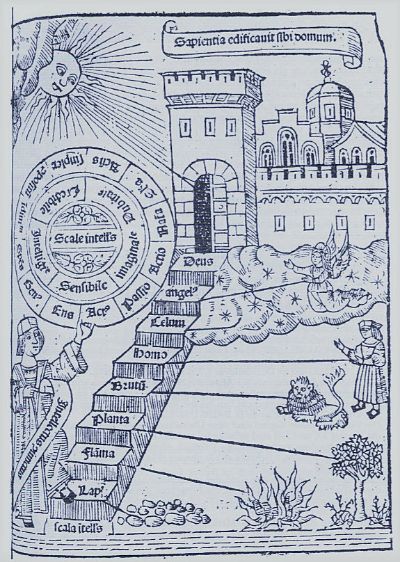

'Chain of Being' 'Chain of Being'

Charakterisierung der

Seelenteile bei Aristoteles

1. Vegetative Seele

Aristoteles

führt in De anima aus, daß bei der

Bestimmung der (drei) Seelenteile weitere Unterteilungen vorgenommen werden

müssen. Er unterscheidet zwei Leistungen der vegetativen Seele (= ernährende

Seele):

Ernährung

und Wachstum einerseits sowie Zeugung und Fortpflanzung andererseits. Es heißt:

"Also ist zuerst über

Ernährung und Fortpflanzung zu sprechen. Denn die ernährende Seele findet sich

auch bei den anderen und sie ist die erste und allgemeinste Fähigkeit der Seele

und Grundlage des Lebens für alle.

Ihre Leistungen sind Fortpflanzung und die Nahrung gebrauchen. Denn dies ist

die naturgemäßeste Leistung für die

Lebewesen ...: nämlich ein anderes hervorzubringen wie sie selbst, das Tier ein

Tier, die Pflanze eine Pflanze, damit sie, soweit sie es vermögen, am Ewigen

und am Göttlichen teilhaben". (De an. II 4, 415 a-415 b)

Weiter:

"Es (das Lebewesen) dauert

nicht als es selbst, sondern wie es selbst, nicht der Zahl, wohl aber der Art

nach eines". (De an. II 4, 415 b)

Nicht

das einzelne (und vergängliche) Lebewesen wird erhalten, sondern die Art, die

für Aristoteles etwas Beständiges ist.

2. Sensitive Seele

Was

Tiere und Pflanzen unterscheidet, ist das Wahrnehmungsvermögen der sensitiven

Seele bei den Tieren. Aristoteles macht deutlich, daß das Fehlen der

Wahrnehmung bei den Pflanzen nicht primär durch das Fehlen von Sinnesorganen

(Organe für das Sehen, Hören, Riechen, Schmecken oder Tasten) bedingt ist,

sondern durch das Fehlen eines Mittleren.

Er

schreibt:

"Ebenso wird klar,

weshalb die Pflanzen nicht wahrnehmen, obschon sie eine Teilseele besitzen ...

Ursache ist, daß sie kein Mittleres haben und kein Prinzip, das fähig ist, die

Formen der Wahrnehmungsgegenstände aufzunehmen". (De an. II 12, 424

a-424 b)

Das

Mittlere ist für Aristoteles nicht

bloß ein körperliches Zentrum, sondern ein seelisches. Dieses Zentrum, das die

Formen der Wahrnehmungsgegenstände aufzunehmen vermag, würden wir heute als Zentralnervensystem bezeichnen. Von

einem der menschlichen Erfahrung zugänglichen Phänomen, daß Tiere im Gegensatz

zu Pflanzen die Fähigkeit haben, "die Formen der Wahrnehmungsgegenstände

aufzunehmen", schließt Aristoteles auf ein bei Tieren vorhandenes und als sensitive Seele bezeichnetes

unsichtbares Prinzip.

3. Geistseele

Was

den Menschen vor allen anderen Lebewesen auszeichnet, ist nach Aristoteles die

Geistseele. Der Geist, von dem diese Seele ihren Namen hat, wird von

ihm in zwei Kategorien unterteilt.

"Es gibt also Geist

von solcher Art, daß er alles wird, und wiederum einen von solcher, daß er

alles bewirkt als ein besonderes Verhalten, wie etwa das Licht. Denn auf eine

gewisse Weise macht auch das Licht die der Möglichkeit nach vorhandenen Farben

zu wirklichen Farben. Dies ist der abgetrennte Geist, der leidenslos ist und

unvermischt und seinem Wesen nach Wirklichkeit" ... "Aber erst, wenn er (der

Geist) abgetrennt ist, ist er das, was er wirklich ist, und nur dieses ist

unsterblich und ewig. Wir erinnern uns aber nicht daran; denn der eine Teil ist

wohl leidenslos, der leidensfähige Geist aber ist vergänglich, und ohne

diesen gibt es kein Denken". (De an. III 5, 430 a)

An

anderer Stelle liest man,

"daß der

(leidensfähige) Geist der Möglichkeit nach die denkbaren Dinge sei, aber der Wirklichkeit

nach keines, bevor er denkt. Dies muß so sein wie auf einer Schreibtafel, auf

der faktisch noch nichts geschrieben ist. Dasselbe gilt für den Geist". (De an. III 4, 429 b)

Aristoteles

ist so zu verstehen, daß der leidensfähige Geist mit der Geistseele

gleichzusetzen ist. Wie die anderen Seelenteile auch, ist die Geistseele an den

Körper gebunden und damit

vergänglich. Bevor der (neugeborene) Mensch mit dem Denken beginnt, ist die Geistseele leer - wie eine unbeschriebene

Schreibtafel (tabula rasa). Die

Geistseele wird deshalb denkend und vernünftig, weil in sie "von außen" der

(abgetrennte) Geist "einbricht". (De generatione animalium, II 33 - 36, 736a,b)

Die

Geistseele und der abgetrennte Geist sind für Aristoteles das, was den Menschen

vom Tier unterscheidet.

"Nun ist der Mensch

unter allen tierischen Wesen allein im Besitz der Sprache, während die Stimme,

das Organ für Äußerungen von Lust und Unlust, auch den Tieren eigen ist". (De re publica I 1, 2, 1252a - 1253a)

Zitate aus

Aristoteles, De anima, üs. und hrsg. v. O. Gigon, Aristoteles: Vom Himmel. Von der Seele. Von der Dichtkunst, Zürich

1950.

Gekürzt nach Stefan Bleecken, in: Tabvla

rasa, JENENSER ZEITSCHRIFT FÜR

KRITISCHES DENKEN 28 (2007).

Neuer Absatz

David Hume

Untersuchung

in Betreff des menschlichen Verstandes

(An Enquiry Concerning Human

Understanding)

(1748)

Abteilung

IX.

Über

die Vernunft der Tiere.

Alles Schliessen in Bezug auf Tatsachen

stützt sich auf eine Ähnlichkeit, die uns bestimmt, von einer Ursache denselben

Erfolg zu erwarten, den man aus ähnlichen Ursachen hat hervorgehen sehen. Ist

die Ähnlichkeit vollständig, so ist die Analogie vollkommen, und die darauf

gestützte Folgerung gilt als sicher und beweisend.

Niemand

zweifelt bei dem Anblick eines Stück Eisens, dass es schwer und fest sein

werde, gerade wie andere Stücke, die ihm früher vorgekommen sind. Haben die

Gegenstände aber keine volle Gleichheit, so ist die Analogie weniger

vollkommen, und der Schluss weniger überzeugend, obgleich er einige Kraft nach

Verhältniss der Ähnlichkeit und Übereinstimmung behält. Die anatomischen

Beobachtungen, die man bei einem Tiere macht, werden durch diese Art der

Begründung auf alle ausgedehnt, und wenn z.B. der Blutumlauf bei einem

Geschöpf voll erwiesen ist, wie bei dem Frosch oder Fisch, so ergibt dies eine

starke Vermutung, dass dieser Blutumlauf überall Statt habe. Diese Schlüsse der

Analogie kann man weiter, selbst bis zu der hier behandelten

Wissenschaft ausdehnen und jede Lehre, welche die Vorgänge innerhalb des

Denkens oder den Ursprung und die Verbindung der Gefühle beim Menschen erklärt,

wird in ihrer Gültigkeit steigen, wenn sich ergibt, dass nur diese Lehre

dieselben Erscheinungen auch bei andern lebenden Geschöpfen erklärt. Wir wollen

eine solche Probe mit der Hypothese machen, durch welche im Vorgehenden die

Erklärung aller Erfahrungsschlüsse versucht worden ist. Hoffentlich dient

dieser neue Gesichtspunkt zur Bestätigung der frühern Ausführung.

Erstens scheint es

ausgemacht, dass die Tiere so gut wie die Menschen von der Erfahrung lernen und

von ihr annehmen, dass dieselben Wirkungen immer denselben Ursachen folgen.

Durch diese Regel werden sie mit den nächsten Eigenschaften der äussern

Gegenstände bekannt und sammeln allmählich von ihrer Geburt an einen Schatz von

Kenntnissen über die Natur des Feuers, des Wassers, der Erde, der Steine, der

Höhen, der Tiefen u.s.w., so wie über die Wirkungen, welche daraus hervorgehen.

Die Unwissenheit und Unerfahrenheit der Jungen kann man leicht gegen die

Vorsicht und Klugheit der Alten unterscheiden, die durch lange Beobachtung

gelernt haben, das Schädliche zu vermeiden und das Angenehme und Nützliche zu

suchen. Ein an das Freie gewöhntes Pferd wird mit der bestimmten Höhe bekannt,

die es überspringen kann und wird nichts versuchen, was seine Kraft und

Fähigkeit übersteigt. Ein alter Windhund wird den anstrengendsten Teil der Jagd

dem jungem überlassen und sich selbst so stellen, dass er auf den Hasen bei

dessen Schwenkung trifft; seine Voraussetzungen bei solchen Gelegenheiten

stützen sich lediglich auf seine Beobachtung und Erfahrung.

Dies

erhellt noch deutlicher aus den Wirkungen der Zucht und Erziehung der Tiere, welche

durch die passende Anwendung von Belehrungen und Strafen zuletzt eine Reihe von

Handlungen lernen, welche ihrem natürlichen Instinkt und Neigung geradezu

zuwider sind. Ist es nicht die Erfahrung, weshalb ein Hund Schmerz fürchtet, wenn man

ihm droht oder die Peitsche zum Schlag erhebt? Ist es nicht die Erfahrung,

welche ihn auf seinen Namensruf antworten und schliessen lässt, dass man mit

einem solchen willkürlichen Laut eher ihn als seinen Kameraden meine, und das

man ihn rufen wolle, wenn man diesen Laut in einer gewissen Weise und mit einem

bestimmten Tone und Accent ausspricht?

In

all diesen Fällen folgert das Tier offenbar eine Tatsache über das hinaus, was

seine Sinne trifft, und diese Folgerung stützt sich nur auf frühere Erfahrung,

indem das Tier von demselben Gegenstand dieselben Folgen erwartet, die es bei

seinen Beobachtungen aus ähnlichen Gegenständen früher hat hervorgehen sehen.

Zweitens: Unmöglich kann diese Folgerung des

Tieres sich auf einen Beweisgrund und einen Vorgang Innerhalb der Vernunft

gründen, wodurch es schlösse, dass gleiche Folgen sich mit gleichen

Gegenständen verbinden, und dass die Natur in ihren Vorgängen immer regelmässig

sei. Denn wenn wirklich Beweisgründe dieser Art bestehen sollten, so liegen sie

doch für die Beobachtung und für einen so schwachen Verstand zu versteckt;

nur die äusserste Sorgfalt und Aufmerksamkeit eines philosophischen Geistes

kann sie entdecken und bemerken. Die Tiere werden deshalb bei diesen Folgerungen

nicht durch Vernunftgründe geleitet, so wenig wie die Kinder und die

meisten Menschen; bei ihren gewöhnlichen Handlungen und Folgerungen, ja selbst

die Philosophen nicht, welche für den tätigen Teil des Lebens sich in der

Hauptsache von der Menge nicht unterscheiden und nach gleichen Regeln

verfahren. Die Natur musste für ein breiteres, allgemeiner anwendbares und

nutzbares Prinzip sorgen, und ein Verfahren von so ungeheurer Wichtigkeit für

das Leben konnte nicht den unsichern Folgerungen aus Gründen und Beweismitteln

anvertraut werden. Sollte dies bei dem Menschen noch zweifelhaft sein, so ist

es doch bei der unvernünftigen Schöpfung unfraglich, und wenn dieser Satz in

dem einen Falle vollständig gelten muss, so hat man nach den Regeln der

Analogie allen Grund, zur Annahme, dass er allgemein und ohne Ausnahme und

Vorbehalt gelte. Nur die Gewohnheit ist es, welche die Tiere veranlasst, bei jedem

wahrgenommenen Gegenstande dessen gewöhnlichen Begleiter zu erwarten; diese

führt ihr Vorstellen bei dem Auftreten des Einen zur Vorstellung des Andern in

der besondern Weise, welche ich Glauben nenne. Keine andere Erklärung

ist von diesem Vorgange möglich, und dieses gilt sowohl für die hohen, wie

niedern Klassen der lebendigen Wesen, so weit wir sie kennen und beobachten.A7

Obgleich indess die

Tiere einen grossen Teil ihres Wissens durch Erfahrung erlangen, so verdanken

sie doch einen andern Teil der ursprünglichen Verleihung der Natur. Er ist der, welcher den Grad ihrer

Fähigkeiten für gewöhnliche Fälle übersteigt, und wo die längste Übung und

Erfahrung sie wenig oder gar nicht weiter bringt. Man nennt diesen Teil Instinkt und

bewundert ihn als etwas Ausserordentliches, was durch keine Untersuchung unseres

Verstandes erklärt werden kann. Indess wird diese Bewunderung vielleicht

aufhören oder sich vermindern, wenn man bedenkt, dass das Folgern aus

Erfahrung, was wir mit den Tieren gemein haben, und von welchem alles Verhalten

im Leben abhängt, nur eine Art von Instinkt oder mechanischer Kraft ist, welche

in uns, und zwar uns selbst unbewusst, tätig ist und in seiner Hauptwirksamkeit

nicht durch solche Beziehungen und Vergleichungen der Begriffe geleitet wird,

welche den eigentlichen Gegenstand unserer geistigen Fähigkeiten ausmachen. Die

Instinkte sind vielleicht verschieden; aber es ist ein Instinkt, welcher den Menschen

heisst, das Feuer zu meiden, wie es ein Instinkt ist, welcher dem Vogel die

richtige Art des Brütens und die Einrichtung und Ordnung in Aufziehung seiner

Jungen zeigt. A7 Wenn alles Folgern

von Tatsachen oder Ursachen sich nur auf Gewohnheit stützt, so entsteht die

Frage, weshalb die Menschen die Tiere im Begründen so übertreffen, und weshalb

ein Mensch hierin den andern übertrifft? Die gleiche Gewohnheit müsste doch den

gleichen Einfluss auf Alle haben!Ich will hier kurz den grossen Unterschied in

dem Verstande der einzelnen Menschen erklären; daraus ergibt sich dann leicht

der Grund für denselben Unterschied zwischen Menschen und Tieren.

1. Wenn man einige Zeit gelebt und

sich an die Gleichförmigkeit der Natur gewöhnt hat, so neigt man dann allgemein

dazu, das Bekannte auf das Unbekannte zu übertragen und letzteres als dem

erstern gleich vorauszusetzen. Vermittelst dieser allgemeinen Neigung genügt

schon ein Experiment für die Folgerung, und man erwartet mit grosser

Gewissheit den gleichen Erfolg, wenn der Versuch genau und frei von allen

ungehörigen Nebenumständen vorgenommen worden ist. Die Beobachtung der Folgen

der Dinge istdeshalb eine Sache von grosser Wichtigkeit, und da ein Mensch den

andern in Aufmerksamkeit, Gedächtniss und Beobachtung übertrifft, so macht dies

für ihre Folgerungen einen grossen Unterschied.

2. Wenn mehrere Ursachen zur

Hervorbringung einer Wirkung zusammenwirken, so ist ein Verstand umfassender

als der andere und fähiger, den ganzen Zusammenhang der Gegenstände zu

begreifen und ihre Folgen richtig abzuleiten.

3. Einer kann die Kette der Schlüsse

weiter ziehen als der Andere.

4. Wenige Menschen können lange

denken, ohne die Vorstellungen zu verwirren und zu verwechseln, und diese Schwäche

hat ihre verschiedenen Grade.

5. Der Umstand, von dem die Wirkung

abhängt, ist oft in andern, anscheinend fremden und äusserlichen Umständen

verhüllt; seine Trennung erfordert oft grosse Genauigkeit, Aufmerksamkeit und

Scharfsinn.

6. Einzelne Beobachtungen gleich zu

allgemeinen Regeln zu erheben, ist ein angenehmes Geschäft, und es ist sehr

häufig, dass man aus Hast oder Geistesbeschränktheit die Sache nicht allseitig

betrachtet und deshalb in Missgriffe gerät.

7. Wenn die Analogie bei den Folgerungen

benutzt wird, so ist der im Vorteil, der das Meiste erfahren hat oder am

geschicktesten in Auffindung von Ähnlichkeiten ist.

8. Vorurteile, Erziehung, Gefühle,

Parteiungen beirren den Einen mehr als den Andern.

9. Nachdem man Vertrauen in

menschliches Zeugniss gewonnen hat, erweitern Bücher und Unterhaltung den

Gesichtskreis des Einen in seinem Wahrnehmen und Denken mehr als den des

Andern.

So liessen sich noch manche andere

Umstände auffinden, aus welchen der Unterschied in den Verstandeskräften der Einzelnen

hervorgeht.

The Aberdeen Bestiary

The Bodleian Library Bestiaries

Animal Lore in French Medieval Manuscripts

Physica: Zoologie

Speculum arabicum

Conrad Gessners Tierbücher

AnimalBase: Early Zoological Literature online

Tierische

Sternbilder: BSB Clm 210

Tiere als Attribute

von Heiligen

Von Karl Veitschegger © 2001

Tier

Heilige mit Gedenktag

Adler

Evangelist Johannes 27.12, Medard

8.6., Priska von Rom 18.1., Theoderich (Dietrich) v. Mont d´Or 1.7., Vitus

15.6.,

Bär/Bärin

König Edmund 20.11., Gallus

16.10., Kolumba 31.12., Kolumban 23.11., Korbinian 8.9 u.20.11., Landrada

8.7., Richardis 18.9., Romedius 15.1., Thekla 23.9., Vedast 6.2.

Biene/Bienenkorb

Ambrosius

7.12., Bernhard v. Clairvaux 20.8., Johannes Chrysostomus 13.9. , Maria

Mutter Jesu 8.12.,15.8. etc.

Delphin

Petronilla 31.5.

Drache

Beatus 9.5., Cyriakus 8.8.,

Eucharius v. Trier 9.12., Georg 23.4., Germanus v. A. 31.7., Hilarius 13.1.,

Honorat 16.1., Leo d. Große 10.11., Magnus 6.9., Margareta v. Antiochien

20.7., Mennas 11.11., Narzissus v. Gerona 29.10, Olaf Haraldson 29.7.,

Servatius 13.5., Silvester 31.12., Wilhelm v. Aquitanien 28.5.

Einhorn

Agatha 5.2.,

Firmin 25.9., Gebhard v. Salzburg 15.6. , Justina v. Padua 7.10., Maria

Mutter Jesu, Sturm(i) 16.12.

Ente

Brigida v. Meath 1.2.

Esel

Antonius v. Padua 13.6. , Brun v.

Querfurt 9.3., Gerold v. Groß-Walsertal 19.4., Sola 5.12.

Falke

Bavo (Allowin) 1.10., Jeron 17.8.

Fisch

Amalberg 8.7., Antonius v. Padua

13.6. , Arnulf 18.7., Benno v. Meißen 16.6., Bertold 27.7., Prophet Jona

21.9., Apostel Petrus 29.6., Erzengel Raphael 29.9., Ulrich v. Augsburg 4.7.,

Verena 1.9., Waltger 16.11.

Frosch

Pirmin 3.11.

Gans

Brigida v.

Meath 1.2., Martin v. Tours 11.11.

Greif

Himer 13.11.

Hahn

Odilia

13.12., Apostel Petrus 29.6., Valentin v. Terni 14.2., Vitus 15.6.

Hase

Rosa v. Lima 23.8., Vitus 15.6.

Hirsch

Eustachius 20.9. , Germanus 31.7.,

Hubertus 3.11., Idda v. Toggenburg 3.11., Katharina (Karin) v. Schweden

24.3., Meinolf 5.10. , Prokop 25.3.

Hirschkuh

Genovefa 3.1., Goar 21.7., Ida v.

Herzfeld 4.9.

Hund

Ägydius 1.9., Benignus 17.2.,

Bernhard v. Clairvaux 20.8., Eucharius v. Trier 9.12., Gottfried v. Amiens

8.11., Heinrich Seuse 23.1., Hubertus 3.11., Margareta v. C. 22.2., Robert v.

Newminster 7.6., Rochus 16.8.

Kamel

Drei Könige (Kaspar, Melchior,

Balthasar) 6.1., Mennas 11.11.

Katze

Gertrud v. Nivelles 17.3.

Kranich

Burkhard 18.5.

Krokodil

Theodor v. Euchatia 9.11.

Kuh

Berlind 3.2., Felizitas 7.3.,

Gunthildis 22.9., Leonhard 6.11., Patrick 17.3., Perpetua 7.3.

Lamm/Schaf

Agnes 21.1.,Coleta Boillet 6.3.,

Gezelin 6.8., Giselbert v. Schottland 1.10., Hartmann 12.12., Johannes der

Täufer 24.6., Karlmann 17.8., Klemens v. Rom 23.11., Lantpert 18.9., Medard

8.6., Paschalis Baylon 17.5.

Lerche

Coleta Boillet 6.3.

Löwe

Agapitus 6.8., Chrysanth 25.10.,

Prophet Daniel 21.7., Daria 25.10., Felizian 9.6., Gertrud v. Altenberg

13.8., Hieronymus 30.9., Ignatius v. Antiochien 17.10., Evangelist Markus

25.4., Martina 30.1., Pantaleon, Paulus v. Thebais 10.1., Simson, Polykarp

23.2., Primus 9.6., Thekla 23.9., Vitus 15.6.

Maultier

Franziska v. Rom 9.3.

Mäuse

Gertraud v. Nivelles 17.3., Martin

v. Porres 3.11.

Nachtigall

Rosa v. Lima 23.8.

Ochse

Sebald 19.8., Guido v. Anderlecht

12.9., Leonhard 6.11., Patrick 17.3.

Pfau

Liborius v. Le Mans 23.7.

Pferd

Hippolyt 13.8., Isidor der Bauer

15.5., Jeanne d`Arc (Johanna) 30.5., Ladislaus v. Ungarn 29.7., Martin v.

Tours 11.11., Mennas 11.11., Wendelin 20.10

Rabe

Benedikt v. Nursia 11.7., Idda v.

Toggenburg 3.11., Meinrad 21.1., Paulus v. Thebais 10.1.

Reh

Germanus 31.7.

Schlange

Amandus

6.2., Adam und Eva 24.12., Benedikt 11.7., Christina v. Bolsena 24.7.,

Hilarius 13.1., Hilda v. Whitby 17.11., Apostel Johannes 27.12., Patrick

17.3., Pirmin 3.11., Silvester 31.12., Thekla 23.9.

Schwein

Antonius der Einsiedler 17.1.,

Blasius 3.2., Mono 18.10., Wendelin 20.10

Skorpion

Demetrius 8.10.

Spinnen

Konrad v. Konstanz 26.11.

Stier

Blandina 2.6., Isidor der Bauer

15.5., Leonhard 6.11., Evangelist Lukas 18.10., Saturnin (Serin) 29.11.,

Silvester 31.12., Theopompus 3.1., Wendelin 20.10

Taube

David v. Menevia 1.3., Dominikus

8.8., Eduard der Bekenner 13.10. , Fabian 20.1., Gregor d. Große 3.9., Gregor

v. Nazianz, Hadelin 2.1., Julia v. Karthago 22.5., Joachim Vater Mariens

26.7., Johanna Maria Bonomo 22.2., Johannes Chrysostomus 13.9., Konstantia

18.2., Kreszentia Höß 5.4., Kunibert 12.11., Mechthild v. Hackeborn 19.11.,

Medard 8.6., Noah, Oda v. Brabant 27.11., Paulinus v. Trier 31.8., Polykarp

23.2., Regina v. Burgund 7.9., Remigius 1.10., Scholastika 10.2., Severus

1.2., Theresia v. Avila 15.10, Thomas v. Aqin 28.1., Papst Zacharias 15.3.

Vögel

Gamelbert 17.1., Hilda v. Whitby

17.11., Franz v. Assisi 4.10

Wildgänse

Amalberg 8.7., Liudger 26.3.

Wolf

Arnulf 18.7., Blasius 3.2., König

Edmund 20.11., Poppo 19.7., Radegundis v. W. 18.7., Remaklus 3.9., Sola

5.12., Sintpert v. Murbach 13.10., Vedast 6.2., Wolfgang 31.10

Tierepos

I. ALLGEMEIN. MITTELLATEINISCHE,

DEUTSCHE UND ROMANISCHE LITERATUR

Das Tierepos

als Gattung ist keinesfalls aus der antiken Epenparodie mit animal.

Protagonisten Froschmäusekrieg

ableitbar, sondem eine Erndung des MA, ein Produkt der Wechselwirkung von

gelehrt-schriftl. und volkstüml. Tradition und des germ.-roman. Kulturkontaktes

im (ehemal.) karolingischen Mittelreich Lotharingien. Es ist ein

Episodengedicht, bestehend aus einzelnen, einer mehr oder minder kohärenten

epischen Gesamtstruktur eingefügten Tierschwänken. Der Tierschwank

unterscheidet sich von der abstrakteren und lehrhafteren Fabel durch ein

Mehr an illustrativer Ausschmückung, Belebung des Raumes, Plastizität der

Akteure, Kontingenz und v. a. Komik der Handlung. Da es sich hier nur um eine

graduelle Differenzierung handelt, kennen die meisten Schwänke des jeweiligen Tierepos

auf Fabeln und weit seltener auf Motive anderer Gattungen (Mythos, Märchen,

Naturkunde etc.) zurückgeführt werden und sich umgekehrt bei Neubearbeitung der

Fabelgattung durchaus wieder annähern (so im Reinhart Fuchs). Selbst kaum schwankhaft umgestaltete ,originale'

Fabeln nden neben den Schwänken im T. ihren Platz. Obwohl der Tierschwank der Allegorie noch ferner steht als

die Fabel, die ihrerseits schon als ktive Erzählung (fabula im Sinne der christlichen Poetik und Hermeneutik) in

Ermangelung eines sensus spiritualis

an sich keiner Allegorese zugänglich ist, schreckt man gelegentlich auch vor

einer solchen nicht zurück, auch nicht im spätma. Tierepos.

Den

stofflichen, seit dem 9. Jh. schriftl. überlieferten Kern der ältesten Tierepen

bildet das Motiv vom Hoftag des (kranken) Löwen, ein Motiv, dessen Herkunft

(aus der

äsopischen

Fabel oder aus mündl., vielleicht germ. Erzählgut?) und ursprgl. Gestalt nicht

gesichert sind. Es liegt der Binnenerzählung der Ecbasis cuiusdam captivi zugrunde, liefert aber ebenso wie deren Außenfabel

vom geohenen und durch den Wolf verlockten Kalb nur das eher magere pseudo-epische

Skelett für eine sprunghafte Aneinanderreihung zoomorpher Abbilder menschlichen Fehlverhaltens. Damit steht

die Ecbasis einer Verssatire wie dem Speculum stultorum des Nigellus de Longo

Campo (1179/80), die freilich nicht nur auf epische Kontinuitiit, sondern auch

aufdurchgängige Verwendung echten Tierpersonals verzichtet, näher als dem ersten

T. im engeren Sinne, dem Isengrimus

von ca. 1148/49. Dieser entstammt wie die Ecbasis

dem monastischen Milieu und macht nun neben der Hoftagsfabel das frühma., in

der Fecunda ratis Egberts v. Lüttich

(ca. 1023) erstmals ausdrücklich belegte und auch in der Ecbasis erwähnte Motiv vom Wolf als Mönch zum zweiten Kristallisationspunkt

einer die 24 Episoden einigermaßen integrierenden epischen Gestaltung.

Generell

dominiert im T. die gegenbildliche Komik, welche aus der persiflierenden

Inversion von Texten, Handlungen, Gebräuchen aus anderen lit. Gattungen und

anderen kulturellen Kontexten entsteht. Im Isengrimus

herrscht sie allein und entstammt ganz überwiegend dem klerikalen Bereich

(Bibel, Liturgie, Legende etc.), dagegen im ersten volkssprachlichen T., den ältesten

Branchen des afrz. Roman de Renart

aus dem späteren 12. Jh., vorwiegend dem hösch-ritterl. Milieu (Heldenepos,

Roman, Min- nesang), ebenso dann in den anschließnden mhd., mittelenglischen.

und mndl. Bearbeitungen. Das Kernmotiv vom Hoftag des Löwen wird auch hier

aufgegriffen, aber zur Satire auf die Hofgerichtsbarkeit umgeformt. Das

Schwankhafte des Renart vererbt sich

am stärksten dem mndl. T. Van den Vos

Reynaerde (Mitte 13. Jh.?), das ande- ren ,grotesken' Formen der Komik am

ehesten Eingang gewährt. Daneben dringen aber auch geistl. Elemente wieder stärker

ein, um so mehr dann in die spätma. Fortsetzungen und Ableger. Das Publikum

weitet sich nun auf mehrere Stände aus, zuerst allmählich z.B. bei Jacquemart Giélée aus Lille, oder im

umfangreichen Renart le Contrefait

eines Klerikers aus Troyes (1319-40), dann aber vermehrt mit den ersten

Drucken, insbes. dem volksseelsorgerisch genutzten mnd. Reynke de Vos von 1498 und der Umarbeitung in mndl. Prosa 1479

(Gouda) bzw. 1485 (Delft). Auf dem Goudaer Druck beruht auch die me. Übersetzung

von Caxton (Westminster 1481), während man zuvor im Mittelenglischen nur

einzelne Tierschwänke des Roman de Renart

bearbeitet hatte. Kaum ein anderes lit. Erbe des MA ist auch noch im neuzeitlichen

Europa so eifrig und getreu bewahrt worden wie das Tierepos.

F. P.

Knapp

Aus: Lexikon des Mittelalters, Bd. VIII

(gekürzt)

Neuer Absatz

Ich möchte Sie auf eine Internetseite der Universität Mainz hinweisen, die mancherlei Material für unser Seminar bereit hält:

https://www.animaliter.uni-mainz.de/die-lexikon-seite/

Augustinus

"Man darf nicht daran zweifeln, dass das

entgegengesetzte Streben der guten und bösen Engel nicht in der Verschiedenheit

ihres Wesens und Ursprungs begründet ist, da Gott, der gute Urheber und Schöpfer aller Wesen, sie beide geschaffen

hat, sondern in der Verschiedenheit

ihres Wollens und Begehrens. Denn die einen verharren standhaft bei dem

allen gemeinsamen Gut, das für sie Gott selber ist, und bei seiner Ewigkeit,

Wahrheit und Liebe; die andern, von ihrer eigenen Macht berauscht, fielen, als

könnten sie ihr eigenes Gut sein, von dem höheren, allen gemeinsamen,

beseligenden Gute auf sich selbst zurück, tauschten dünkelhafte

Selbstüberhebung ein für die hoch erhabene Ewigkeit, nichtsnutzige Schlauheit

für gewisseste Wahrheit, parteiische für allgemeine Liebe und wurden

hochmütig, trügerisch, neidisch. Gott anhangen, das ist für die einen Grund

der Seligkeit, so ergibt sich als Grund der Unseligkeit der anderen das

Gegenteil: Gott nicht anhangen. Wenn also auf die Frage, warum die einen selig

sind, die Antwort mit Recht lautet: Weil sie Gott anhangen, und auf die Frage,

warum die andern unselig: Weil sie Gott nicht anhangen, so gibt es für die mit Vernunft und Geist begabte Kreatur kein anderes

Gut, das selig machen kann, als Gott allein. Also, obschon nicht alle Geschöpfe glückselig sein können - denn wilde

Tiere, Bäume, Felsen und dergleichen erlangen diese Gnadengabe nicht, sind auch

nicht empfänglich dafür -, sind es doch diejenigen, die es sein können, nicht aus

sich selbst, da sie aus nichts geschaffen sind, sondern durch den, der sie

geschaffen hat. Gewinnen sie ihn, sind sie selig, verlieren sie ihn,

unselig. Er aber, der durch kein anderes Gut, sondern durch sich selbst selig

ist, kann darum nie unselig sein, weil er nie sich selbst verlieren kann.

Wir sagen also: Es gibt nur ein unwandelbares Gut, den

einen, wahren, seligen Gott; dagegen, was er geschaffen hat, ist zwar gut, weil

es von ihm stammt, doch auch wandelbar, weil es nicht aus ihm, sondern aus nichts

erschaffen ist. Obschon sie also nicht zuhöchst gut sind, da Gott ein höheres

Gut ist als sie, stellen darum doch auch die wandelbaren Geschöpfe ein hohes

Gut dar, da sie dem unwandelbaren Gut anhangen können, um selig zu sein. Denn

dies ist für sie so sehr das Gut, dass sie ohne es notwendig unselig sein

müssen. Und nicht etwa sind in der Gesamtheit der Schöpfung andere Wesen darum

besser, weil sie nicht unselig sein können, sonst müssten ja die übrigen

Glieder unsers Körpers darum besser sein als die Augen, weil sie nicht

erblinden können. Aber wie ein

empfindendes Geschöpf, auch wenn es Schmerzen leidet, besser ist als ein Stein,

den nichts schmerzt, so ist ein vernünftiges Wesen, mag es auch unselig sein,

vorzüglicher als ein Wesen, das keine Vernunft, vielleicht auch keine

Empfindung besitzt und darum für Unseligkeit nicht empfänglich ist."

Aus: Vom Gottesstaat, 12,1

Thomas von Aquin

"Keiner sündigt, indem er eine Sache zu dem verwendet,

wozu sie bestimmt ist. In der Ordnung

der Wesen aber sind die

unvollkommenen wegen der vollkommenen da; wie auch die Natur beim Vorgang der

Zeugung vom Unvollkommenen zum Vollkommenen fortschreitet. Wie daher bei

der Zeugung des Menschen zuerst das Lebewesen, dann das Sinnenwesen, zuletzt

der Mensch da ist [23], so sind auch die Wesen,

die nur Leben haben, wie die Pflanzen, im allgemeinen für alle Tiere

da, und die Tiere für den Menschen. Wenn deshalb der Mensch die Pflanzen

gebraucht für die Tiere und die Tiere zum Nutzen des Menschen, so ist das nicht

unerlaubt; wie das auch aus dem Philosophen erhellt (Aristoteles, B.K.).

Unter den verschiedenartigen Verwendungsmöglichkeiten nun scheint jener

Gebrauch am meisten notwendig zu sein, bei

dem die Tiere sich der Pflanzen, die Menschen sich der Tiere zur Nahrung bedienen,

was nicht ohne Tötung jener geschehen kann. So ist es denn erlaubt, sowohl

die Pflanzen zu töten zur Nahrung für die Tiere als auch die Tiere zur Nahrung

des Menschen, und zwar auf Grund der

göttlichen Ordnung. Denn so heisst es Gn l,29f.: "Sehet, Ich habe euch

alles Kraut und alle Bäume gegeben, dass sie euch und allen Tieren zur Nahrung

seien." Und Gn 9,3 heisst es: "Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur

Speise dienen." Die heilige Liebe ist nach dem Gesagten (23,1) eine Art

Freundschaft. Kraft der Freundschaft aber liebt man einmal den Freund, mit dem

man Freundschaft hat; und dann die Güter, die wir dem Freunde wünschen. In der

ersten Weise kann kein vernunftloses Geschöpf aus heiliger Liebe geliebt

werden. Und das aus einem dreifachen Grunde. Zwei dieser Gründe beziehen sich allgemein auf die Freundschaft, die

man mit den vernunftlosen Geschöpfen nicht eingehen kann. Und der erste

ist, weil wir Freundschaft nur mit dem haben, dem wir Gutes wollen. Im eigentlichen Sinne aber kann ich dem

vernunftlosen Geschöpfe nicht Gutes wollen, denn es ist nicht seine Sache, ein

Gut zu besitzen, sondern nur Sache des vernunftbegabten Geschöpfes, das Herr

ist über den Gebrauch des Gutes, das es kraft des freien Wahlvermögens besitzt.

Deshalb sagt der Philosoph, dass wir bei diesen Wesen nur bildhaft davon

sprechen, dass ihnen etwas Gutes oder Böses zustösst. - Zweitens, weil jede

Freundschaft in irgendeiner Lebensmitteilung gründet. "Denn nichts eignet der

Freundschaft mehr als das Zusammenleben" (Aristoteles).

Die vernunftlosen Geschöpfe aber können keine Gemeinschaft haben mit

dem menschlichen Leben, das sich nach der Vernunft vollzieht. Daher kann man zu den vernunftlosen

Geschöpfen keinerlei Freundschaft haben als höchstens in übertragenem Sinne.

-

Der dritte Grund ist der heiligen Liebe ganz eigentümlich: weil die heilige

Liebe in der Mitteilung der ewigen Seligkeit gründet, deren das vernunftlose

Geschöpf gar nicht fähig ist. Deshalb

kann man die Freundschaft der heiligen Liebe mit den vernunftlosen Geschöpfen

nicht haben.

Jedoch können die vernunftlosen Geschöpfe

mit der heiligen Liebe geliebt werden wie die Güte, die wir anderen wollen; sofern wir aus der heiligen Liebe heraus wollen, dass sie zur Ehre Gottes und zum Nutzen der

Menschen erhalten werden. Und so liebt auch Gott sie mit heiliger Liebe

[vgl. 1 20,2 Zu 3: Bd. 2]."

Aus:

Thomas von Aquin, Summa Theologiae IIa-IIs q. 25, art. 3.

Neuer Absatz Neuer Absatz

Zur symbolischen bzw. zeichenhaften Bedeutung des

Hundes in der mittelalterlichen Tierinterpretation

Die Bedeutung, die der Hund für die Jagd besaß, hat

sich in vielen Sprichwörtern

niedergeschlagen. Es gibt eine Unzahl von Redewendungen, die den Hund auf

diesen Lebensbereich beziehen. So heißt es von einem Menschen, der sich schlau

allen Gefahren zu entziehen weiß, er sei <mit allen Hunden gehetzt>. Wer

nicht auf sich aufmerksam machen will, sondern ein Interesse daran hat, im

Verborgenen zu bleiben, möchte keine <schlafenden Hunde wecken). Der

Ausdruck (vor die Hunde gehen) könnte aus der Jägersprache hergeleitet sein und

sich auf krankes, schwaches Wild beziehen, das leicht den Jagdhunden zum Opfer

fällt, wenn nicht ganz allgemein die Geringschätzung des Hundes zur Bildung

dieser Metapher geführt hat. Aus der unendlichen Fülle der Beispiele seien hier

nur noch einige wenige herausgegriffen: «Alter Hund macht gute Jagd; den letzten

beißen die Hunde; ein bellender Hund taugt nicht zur Jagd; es ist ein

schlechter Hund, den man zur Jagd tragen muß» und «viele Hunde sind des Hasen

Tod.»

Zur symbolischen bzw. zeichenhaften Bedeutung des

Hundes in der mittelalterlichen Tierinterpretation

Die Bedeutung, die der Hund für die Jagd besaß, hat

sich in vielen Sprichwörtern

niedergeschlagen. Es gibt eine Unzahl von Redewendungen, die den Hund auf

diesen Lebensbereich beziehen. So heißt es von einem Menschen, der sich schlau

allen Gefahren zu entziehen weiß, er sei <mit allen Hunden gehetzt>. Wer

nicht auf sich aufmerksam machen will, sondern ein Interesse daran hat, im

Verborgenen zu bleiben, möchte keine <schlafenden Hunde wecken). Der

Ausdruck (vor die Hunde gehen) könnte aus der Jägersprache hergeleitet sein und

sich auf krankes, schwaches Wild beziehen, das leicht den Jagdhunden zum Opfer

fällt, wenn nicht ganz allgemein die Geringschätzung des Hundes zur Bildung

dieser Metapher geführt hat. Aus der unendlichen Fülle der Beispiele seien hier

nur noch einige wenige herausgegriffen: «Alter Hund macht gute Jagd; den letzten

beißen die Hunde; ein bellender Hund taugt nicht zur Jagd; es ist ein

schlechter Hund, den man zur Jagd tragen muß» und «viele Hunde sind des Hasen

Tod.»

Das Mittelalter hat die Jagd jedoch nicht

nur real und den Hund nicht nur als wirklichen Jagdhund betrachtet, den man

züchten, pflegen und wegen seiner Kostbarkeit gut behandeln mußte.

Es hat die Jagd auch allegorisiert und damit mit einer

geistigen bzw. geistlichen Bedeutung versehen. In diesem Sinne schreibt z.

B. Hadamar von Laber (1300 - 1360)* um

1340 ein Minnegedicht in Form einer Allegorie: Am Leitseil den Hund

<Herze> reitet ein Jagdherr aus, um einem edlen Wild, der Minne,

nachzujagen. Knechte führen die Hunde (Freude,

Wille, Wonne, Trost, Beständigkeit, Treue, Harro und viele andere mit. Nach

vielen Gefährdungen und Rückschlägen gelingt es dem Jäger, das Wild zu stellen.

Aber die Wölfe, die böse Gesellschaft,

schlagen die Hunde in die Flucht. Und da der Jäger zögert, den Hund

<Ende>, die Sinnlichkeit, auf das Wild zu hetzen, bleibt ihm zum Schluß

nur die Hoffnung, daß die Hunde <Treue> und <Harre> ihn schließlich

doch noch zu seinem Ziel führen.

·

https://archive.org/details/hadamarsvonlabe00stejgoog

Die symbolische bzw. zeichenhafte Bedeutung des

Hundes, die im Mittelalter neben seiner realen Funktion als überaus wichtig

galt, ergab sich aus der Tatsache, daß

die Tiere im christlichen Bereich im bevorzugten Maße in das Licht einer

geistlichen Sinnauslegung traten. Sie geht allgemein auf biblische

Traditionen, im Besonderen aber auf den Physiologus, die Hauptschrift der

christlichen Natursymbolik zurück, einer Schrift des vierten (?) nachchristlichen

Jahrhunderts, in der die Tiere zumeist auf Christi

Heilstaten hin ausgelegt werden. Die Eigenschaften oder Verhaltensformen

der Tiere werden hier in ein Analogieverhältnis gebracht zu Eigenschaften oder

Verhaltensweisen der höheren Wesen, zu denen sie in Beziehung gesetzt werden;

Zeichen und Bezeichnetes gehören also unterschiedlichen Ebenen an.

Der Physiologus

hat neben der Bibel die wohl größte

Verbreitung gefunden und die gesamten

Tiervorstellungen des Abendlandes entscheidend mitgeprägt: wo immer im

Mittelalter Tiere erscheinen, ob in den Bestiarien, den Tierbüchern jener Zeit,

oder in der philosophischen oder geistlichen Tierauslegung, in Predigten oder

in der Homiletik, in den Moral- oder Naturlehren, in literarischen Texten oder

auf bildlichen Darstellungen, immer ist seit dem Physiologus mitzudenken, daß das Tier nicht nur einen literalen Sinn besitzt. Es meint also nicht nur,

was es real ist, sondern dieser literale Sinn verschlüsselt den eigentlichen, den allegorischen Sinn; dem

Interpreten kommt mithin die Aufgabe zu, den eigentlichen Sinn herauszufinden und zu verstehen.

Seltsamer- oder auch bezeichnenderweise findet sich im

Physiologus kein eigener Abschnitt über den Hund. Das ist merkwürdig, da es

sich damals schon um eines der wichtigsten und verbreitetsten Tiere gehandelt

haben dürfte. Aber vielleicht fehlt der Hund gerade aus diesem Grund. Auf jeden

Fall hat die Tatsache, daß der Hund im Physiologus

übergangen wurde, dem Hundebild nicht

die Konstanz und Festigkeit gegeben, die andere Tiere in der

Auslegungstradition erhielten.

Das allegorische Hundebild ist vielfältig und daher

etwas schillernd.

Betrachten wir einige der zahllosen Auslegungen, in

denen Dinge, die vom Hund gesagt werden, mit geistlichem Sinn gefüllt werden.

In einem alttestamentarischen

Weisheitsspruch (Prov. 26,11) heißt es vom Hund, daß er

seinen eigenen Auswurf wieder auffrißt.

Die allegorische Auslegungstradition versteht das so: der Hund bezeichnet dadurch denjenigen Menschen, der, kaum daß er seine

Sünden aufgegeben hat, wieder rückfällig wird.

Oder es heißt vom Hund, daß er mit seiner Zunge Wunden heilt; der allegorische Sinn: der Priester soll die Menschen mit Trost,

nicht mit Schrecken heilen.

Oder: ein eingeschlossener Hund winselt und möchte

gerne heraus zu seinem Herrn; in der Schriftauslegung

erhält das folgenden Sinn: die guten eistlichen Menschen rufen zu Gott und

warten darauf, daß sie von dieser Welt scheiden können.

In einem alten englischen Bestiarium des

12.Jahrhunderts wird ein Hund abgebildet, der für den gespiegelten Kuchen in

einem Teich den Kuchen, den er im Maul hält, fallen läßt und ins Wasser

springt, womit jene törichten Menschen gemeint sind, die einen realen Besitz für etwas Unbekanntes eintauschen. Zwei Hunde,

die ihre Wunden lecken, um sie zu heilen, repräsentieren die Sünder, deren

Sünden vergeben werden, wenn sie vor Gott in der Beichte offenbart werden.

Überblickt man die vielen Auslegungsinhalte, so sieht

man schnell, daß der Hund keineswegs

einheitlich beurteilt bzw. bewertet wurde. Vielmehr lassen sich deutlich negative von positiven Sinngebungen

unterscheiden.

In den negativen wirkt eine Interpretationsgeschichte

nach, die den Hund von jeher mit dem

Schlechten und Gemeinen, dem Wertlosen und Unedlen, mit magischen Praktiken und

Aberglauben, mit dämonologischen Vorstellungen und satanischen Phantasien in

Verbindung brachte, wie sie seit der Antike vertraut sind: etwa im Bild des

Tradition des Abendlandes einen gewaltigen Einfluß gewann, wird der Hund zum Vergleich einem von Lastern entstellten

Menschen an die Seite gestellt: «Wild und unruhig übt er seine Zunge in

Zänkereien; du magst ihn mit einem Hund vergleichen».

Daran konnte die monastische Literatur und zumal die geistliche Rhetorik der Predigt anknüpfen,

wenn sie in ihren Jagdallegorien den Hund mit den Hauptsünden in Beziehung

setzte: noch bei dem Mystiker Tauler, also im

14.Jahrhundert, verkörpern die größeren Hunde die sieben Hauptsünden, die

kleineren die geringeren Unvollkommenheiten. Als widergöttliche dämonische

Mächte erscheinen die Jagdhunde in einer anonymen Jagdpredigt des 14.

Jahrhunderts. Relikte des dunkel-mythischen Hundebildes finden sich auch in

der hagiographischen Legende, dort wo

der Hund, wie etwa in der Andreaslegende, als Teufel bzw. der Teufel im Hund

erscheint.

Auch in vielen der bis heute noch geläufigen negativen

Sprichwörter mag diese Tradition der Auslegung nachwirken. Wenn wir von

jemanden sagen, er sei ,auf den Hund gekommen' oder ,gehe vor die Hunde', wenn

wir vom ,Hundeleben' sprechen oder vom ,verhunzen', wenn es im Mittelalter als

unehrenhafte Schandstrafe für Adlige galt, ,Hunde zu tragen' - so spricht dies

alles dafür, daß der Hund auch als etwas Minderwertiges,

Unedles, Verächtliches angesehen werden konnte. Hier scheint bereits jene

Bewertung des Animalischen zum Ausdruck zu kommen, die eine so entscheidende

Komponente des späteren Hundebildes darstellt, eine Bewertung, die beides

enthält: Anziehendes wie Abstoßendes, Abwehr wie Faszination.

Neben diesem negativen Bild steht jedoch

das positive, das sogar, aufs Ganze gesehen, das dominante ist.

Schon Isidor von Sevilla (570-636),

der bedeutsamste Vermittler antiken Gedankenguts, der mit seinen (Etymologien) dem Mittelalter ein

Grundwerk der lateinischen Kultur hinterließ, rühmte den Scharfsinn und das feine Unterscheidungsvermögen des Hundes, und

auch dieses Urteil hat in der Folgezeit nachgewirkt.

Wachsamkeit, Furchtlosigkeit, Klugheit und

Treue sind die Tugenden, die dem Hund vor allem zugeschrieben werden und die

das positive Tierbild bestimmen. So

wird der Hund als wachsamer Wächter zum Bild für den Prediger, und in diesem

Das Bild des Hundes als eines Predigers, das sich auf Jesaja 56,10 zurückbeziehen läßt, scheint zum ersten Mal in

der Pastoralregel des Kirchenvaters Gregor des Großen (Kap. IV) belegt zu sein. In der Parabel vom reichen

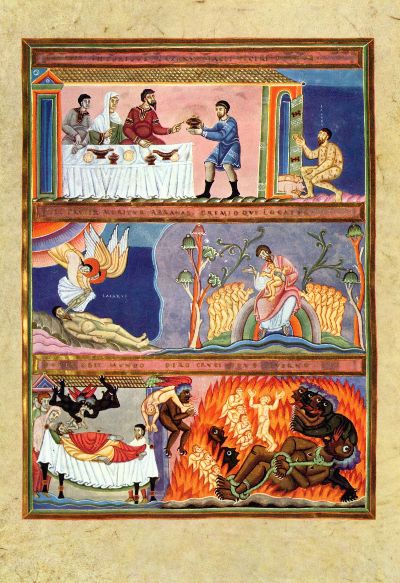

Prasser und armen Lazarus (Luk.

16,21) lesen wir:

«Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor

seiner Tür voller Schwären und begehrte, sich zu sättigen von dem, was von des

Reichen Tische fiel; dazu kamen auch noch die Hunde und leckten ihm seine

Schwären.»

Nach Gregor dem Großen sind

mit den Hunden, deren Zunge Wunden durch Belecken heilt, die Prediger gemeint.

Auch die heiligen Lehrer berühren und heilen gleichsam mit ihrer Zunge

Seelenwunden, wenn sie auf ein Sündenbekenntnis hin die Menschen mahnen.

Daß auch einige Heilige

mit einem Hund abgebildet werden, findet in dieser Deutungstradition seine

Erklärung. So soll z. B. die Mutter Bernhards v. Clairvaux (1091-1153) vor seiner Geburt geträumt haben, sie

trüge ein bellendes, weißes Hündchen in ihrem Schoß, was folgendermaßen

gedeutet wurde: das Kind werde einmal ein treuer, wachsamer Hüter des Hauses

Gottes, der Kirche, und ein machtvoller Prediger des Heils. Ein ähnlicher

Traum ist von der Mutter des Dominikus überliefert:

sie gebäre einen Hund mit einer brennenden Fackel im Maul, der die ganze Welt

in Flammen setzen würde.

Der Kirchenvater Ambrosius hatte bereits im 4. Jahrhundert diese Auslegung

vorbereitet, indem er von allen

Christenmenschen die Wachsamkeit des Hundes gegenüber dem Herrn forderte.

Den Hunden sei die Dienstfertigkeit und die

ängstliche Wachsamkeit über die Wohlfahrt ihres Herrn gleichsam angeboren.

Daher seien die Pflichtvergessenen, Nachlässigen und Feiglinge unter den

Menschen gewissermaßen stumme Hunde, die nicht zu bellen verstünden. Wie der

Hund für seinen Herrn zu bellen bereit sei, so müsse auch der Mensch seine

Stimme für Christus erheben, wenn gefährliche Wölfe in die Höhle des Herrn

einbrechen.

Daß der heilige Rochus, der Pfleger und Patron der Pestkranken, einen Hund

bei sich hat, dürfte darauf zurückzuführen sein, daß die Legende erzählt, sein

Hund habe ihn mit Brot ernährt. Vielleicht spielt aber hier auch die

Lazarusgeschichte mit hinein. Zwar hat der Hund, der dem armen Lazarus

mitleidsvoll die Geschwüre leckte, für die mittelalterliche Allegorese kein fest

umrissenes Bezugsmodell geschaffen; doch es gibt eine Reihe von Texten, die in

diesem Hund und seinem Verhalten das Zeugnis heilenden Arztdienstes erblicken.

So heißt es in der Naturkunde der Hildegard

von Bingen (1098-1179), «die Wärme seiner Zunge

bringe Wunden und Geschwüren Heilung, wenn er sie mit seiner warmen Zunge

beleckt».

Und Konrad von Megenberg (um

1309-1374) nennt in seinem Buch der Natur,

der ersten Naturgeschichte in deutscher Sprache, die Zunge des Hundes

ausdrücklich <ain ärzetinne>.

Noch auf eine letzte symbolische Ausdeutung ist kurz

hinzuweisen. Wie der Löwe findet sich

auch der Hund sehr häufig auf Wappenbildern und besonders auch auf

Grabdenkmälern, meist zu Füßen des Verstorbenen.

Allgemein ist dies verstanden worden als Inkarnation der Treue, möglicherweise

läßt es sich aber auch konkreter

interpretieren als Symbol der Macht, wofür man beachtliche Gründe

beigebracht hat. Nach dieser Deutung

repräsentiert der Löwe die Hochgerichtsbarkeit, der Hund dagegen die niedere.

Hund wie Löwe kommen demnach nur dem Adel zu. Beide Tierbilder sind verbunden

mit gewissen durch Belehnung, Vererbung oder Verkauf übertragbaren Rechten,

beide beziehen sich also in dieser Ausdeutung auf gerichtliche Macht.

So

darf man sagen, daß das Hundebild, zum mindesten in der gelehrten Allegorie und

in den zahlreichen Tierbüchern im allgemeinen doch immer wieder auf wenige enge Schemata reduziert erscheint: negativ

ist er der schändliche, Todsünden repräsentierende, oft dämonische,

furchterregende, verächtliche Fresser seines eigenen Auswurfs; positiv dagegen

sieht man in dem wachsamen, treuen, mitleidigen Tier den Wächter, den Prediger,

den Lehrer, den Arzt, das Symbol gerichtlicher Macht.

Auf einem Bild Hans Memlings (1434-1494) erscheint ein Hund neben der Allegorie der Eitelkeit, die als nackte

Frau mit einem Spiegel dargestellt wird, bei der das Hündchen vielleicht dazu

dient, gerade ihre Luxuria und ihr oberflächlich-äußerliches Leben

hervorzuheben.

Ein jüngerer Zeitgenosse Memlings, Hieronymus

Bosch, der zwischen 1480-1516 gemalt hat,

greift, an der Schwelle zur Neuzeit, noch einmal die Vielfalt der allegorischen

Ausdeutungstradition auf. Bei ihm finden sich alle nur erdenklichen

Hundearten: gutmütige, naive Hunde bei den «Heiligen drei Königen» und der «Anbetung

der Hirten»; reizbare Geschöpfe bei der «Trägheit», einem Teil des «Garten der

Lüste»; apathische Hunde bei den Darstellungen des «verlorenen Sohnes»;

diabolische Tiere bei den «Versuchungen des heiligen Antonius» oder

aufmerksame und gelehrige Tiere wie das Hündchen mit dem Schellengeschirr, der

Narrenkappe und dem Questen- schwanz auf dem Bild vom Gaukler. Immer scheinen

sie zum Darstellungssinn der jeweiligen Episode etwas Wichtiges beizutragen,

unterstreichend, pointierend oder auch im kontrapunktischen Gegensinn. Dennoch

bleibt ihre Bedeutung im Einzelnen unklar, bizarr, kryptisch. Es kommt einem

vor, als habe der Maler noch einmal alle Varianten der Deutungstradition ausgenutzt,

ohne den Schlüssel für deren Erkenntnis mitzuliefern.

Nun könnte die allegorische

Auslegungstradition leicht dazu veranlassen, daß man übersieht, daß es auch im

Mittelalter bereits persönliche Beziehungen zwischen Mensch und Hund gab. Schon bei der Darstellung des Jagdbereiches zeigte

sich, welchen Wert der Hund für den Menschen besaß. Besonders war es aber die Literatur, die immer wieder engere Bindungsmöglichkeiten

beschrieb. So wird z.B. in dem Fragment des lateinischen Ritterromans Ruodlieb (um 1050) dem Hund durchaus

schon ein besonderer, fast liebevoller Platz eingeräumt:

Investigator (Aufspürer) und praecursor (Vorläufer)

heißt er, bicolor (gescheckt) ist er, trägt ein goldenes Halsband und darf beim

Empfang am Hof mit dabei sein.

Persönlichere Züge nimmt auch schon das Hundebild an,

das Hildegard von Bingen (1098-1179) entwirft: *

«Der Hund ist recht warm und hat in seiner Natur und

seinen Gewohnheiten etwas vom Menschen, liebt ihn, hält sich gern bei ihm auf

und ist ihm treu. Der Teufel haßt den Hund und schreckt vor ihm zurück wegen

der Treue, die er zum Menschen empfindet.

Der

Hund erkennt Feindseligkeit, Zorn und Unredlichkeit am Menschen und knurrt oft

deswegen. Und wenn er weiß, daß in einem Hause Feindseligkeit oder Zorn

herrscht, knirscht er mit den Zähnen und murrt.»

·

Hildegard von Bingen, Heilkraft der Natur = Physica. Das Buch von dem inneren Wesen der

verschiedenen Naturen der Geschöpfe. Erste vollständige, wortgetreue und

textkritische Übersetzung, übers. von Marie-Louise Portmann, Augsburg 1997.

Vorbereitet wurde diese persönlichere Zuwendung zum

Tier bereits lange zuvor durch die philosophisch-theologische Diskussion des

Mittelalters. Schon Johannes Eriugena (9. Jahrhundert) sprach den Tieren, deren

Bewegungen von den älteren Kirchenvätern nur als uneigenständig im Rahmen der

menschlichen Gottesorientierung verstanden wurden, eine unvergängliche Seele zu, weil ihre Regungen und Eigenschaften

darauf schließen ließen, daß sie in ihren Handlungen unmittelbar von Gott

abhängig seien und somit auch an seiner Ewigkeit Teil hätten.

Der Hund des Odysseus, so sagte Eriugena, erkannte

nach zwanzig Jahren seinen Herrn wieder, was auf eine besondere Kraft der Seele

deute.

Adelard von

Bath (12. Jahrhundert) hat diese Auffassung

später noch weiter entwickelt und mit Gründen untermauert. «Für die

Philosophen ist es völlig gewiß. Tiere haben Seelen» (zit. n. Nitschke, 247).

Und er belegt diese Behauptung durch das Beispiel des Hundes, der nicht nur

wahrnimmt, sondern aus dem Wahrgenommenen auch Schlüsse zieht. So läuft er

schnell davon, wenn er etwas erblickt, von dem er fürchtet, dieses möge ihm

schaden. Also kann er aufgrund des

Wahrgenommenen ein Urteil fällen; und das setzt eine Kraft in ihm voraus. Diese

Kraft kann aber nur die Seele sein. Ein Hund wird z. B., nachdem er eine Stimme

gehört hat, freiwillig seine gerade begonnene Handlungsweise aufgeben und das

ausführen, was die Stimme dem Hund befahl. Also muß der Hund die Stimme

verstanden haben. Verstehen kann aber ein Tier nur, wenn es über eine Seele

verfügt.

Thomas von Aquin hat im 13.Jahrhundert dieser

Auffassung widersprochen und damit eher die gängige Lehrmeinung formuliert.

Entscheidend sei, daß das Ziel der

Tierseele sich vom Ziel der menschlichen Seele unterscheide. Die Seele des Tieres strebe danach, als

lebendiger Körper bestehen zu bleiben, die menschliche Seele dagegen wünsche,

in die unkörperliche Ewigkeit zu gelangen.

Solcher rigorosen theologischen

Argumentation hat sich der Volksglauben aber immer

widersetzt und hat die Vorstellung vom eigenen Hundehimmel entwickelt, der

anscheinend als vor dem eigentlichen Himmel hegend gedacht wird und dem treuen

Hund als Lohn winkt.

In seiner Narrenbeschwörung

greift Thomas Murner (um 1475-1537) diese Vorstellung auf, wenn

er zu dem Hund Weckerlein sagt:

«Darum, liebs Weckerlin, lide dich,

Du kommst in der Hund Himmelrich;

Zu tot geschlagen und geschunden,

Den Lohn die Welt gibt allen Hunden» (234).

Und auch Luther pflichtete dem bei, als er von seinen

Schülern gefragt wurde, ob die Hunde auch in den Himmel kommen: «Ja freilich, denn

Gott wird einen neuen Himmel und ein neues Erdreich schaffen, auch neue

Pelverlein (<Belferlein>) und Hünd- lein mit goldener Haut».

Aus: Helmut Brackert, Cora van Kleffens, Von Hunden und Menschen. Geschichte einer

Lebensgemeinschaft, München 1989, S. 76 ff.

Neuer Absatz

Neuer Absatz

Giorgio Agamben: "Weltarmut"

"Das Benehmen des Tieres ist nie ein

Vernehmen von etwas als etwas."

Martin Heidegger

Im Wintersemester 1929/1930 hält Martin Heidegger an

der Universität Freiburg seine Vorlesung Die Grundbegriffe der Metaphysik.

Welt - Endlichkeit - Einsamkeit. Als er 1975, ein Jahr vor seinem Tod, den

Text der Vorlesung zur Publikation freigibt (die erst 1983 in den Bänden 29/30

der Gesamtausgabe erfolgt), fügt er ihm in limine eine Widmung

für Eugen Fink hinzu und erinnert damit daran, daß dieser "wiederholt den

Wunsch äußerte, diese Vorlesung möchte vor allen anderen veröffentlicht

werden." Von seiten des Autors ist dies gewiß eine diskrete Geste, um die

Wichtigkeit zu unterstreichen, die er jenen Lektionen beigemessen hatte und

1975 immer noch beimaß. Warum steht diese Vorlesung idealiter vor allen

anderen, das heißt all jenen Vorlesungen, die im Projekt der Gesamtausgabe

45 Bände umfassen?

Die Antwort ist nicht einfach, auch weil die Vorlesung

- wenigstens auf den ersten Blick - nicht ihrem Titel entspricht und in keiner

Weise als eine Einleitung zu den grundlegenden Konzepten jener so besonderen

Disziplin, der "Ersten Philosophie", auftritt. Vielmehr widmet sie sich zunächst

einer ausführlichen Analyse der "tiefen Langweile" als einer grundlegenden

emotionalen Stimmung, die etwa zweihundert Seiten umfaßt, und gleich darauf einer noch umfassenderen Untersuchung

zur Beziehung des Tieres zu seiner Umwelt und zu derjenigen des Menschen zu

seiner Welt.

Heidegger geht es darum, durch die Beziehung zwischen

der Weltarmut* des Tieres und dem weltbildenden* Menschen

dieselbe grundlegende Struktur des Daseins* - des Inder-Welt-Seins - in

bezug auf das Tier zu bestimmen, um auf diese Weise nach Ursprung und Sinn

jener Öffnung nachzudenken, die mit dem Menschen im Lebewesen entstanden ist.

Heidegger hat bekanntlich die traditionelle metaphysische Definition des

Menschen als animal rationale, als könnte das Wesen des Menschen als das

mit Sprache (oder Vernunft) begabte Lebewesen durch die einfache Hinzufügung

von etwas zum "bloßen Lebewesen" bestimmbar sein, hartnäckig abgelehnt. In den

Paragraphen 10 und 12 von Sein und Zeit versucht er zu zeigen, wie die

dem Dasein* eigene Struktur des In-der-Welt-Seins

immer schon in jeder (sei es philosophischen, sei es wissenschaftlichen)

Konzeption des Lebens vorausgesetzt ist, so daß das Leben in Wahrheit

immer "auf dem Weg einer privativen Interpretation" von dieser Struktur aus

definiert wird.

"Leben ist

eine eigene Seinsart, aber wesenhaft nur zugänglich im Dasein. Die Ontologie

des Lebens vollzieht sich auf dem Wege einer privativen Interpretation; sie

bestimmt das, was sein muß, daß so etwas wie Nur-noch-leben sein kann. Leben

ist weder pures Vorhandensein, noch aber auch Dasein. Das Dasein wiederum ist

ontologisch nie so zu bestimmen, daß man es ansetzt als Leben - (ontologisch

unbestimmt) und als überdies noch etwas anderes." (Heidegger 1967, S. 50)

Gerade dieses metaphysische Spiel von Voraussetzung

und Aufschub, von Entzug und Supplement zwischen dem Tier und dem Menschen wird

in den Vorlesungen von 1929/1930 zur Diskussion gestellt. Die

Auseinandersetzung mit der Biologie, die in Sein und Zeit in wenigen

Zeilen beiseite geschoben wurde, wird jetzt mit dem Versuch wieder

aufgenommen, die Beziehung zwischen dem bloßen Lebewesen und dem Dasein*

radikaler zu denken. Aber gerade hier erweist sich der Spieleinsatz als derart

hoch, daß die Notwendigkeit verständlich wird, diese Vorlesungen vor allen

anderen zu veröffentlichen. Im Abgrund - und gleichzeitig in der einzigartigen

Nähe -, den die nüchterne Prosa der Vorlesung zwischen Tier und Mensch

offenlegt, verliert nicht nur die animalitas, indem sie als dasjenige

vorgeführt wird, "was am schwersten zu denken ist", jegliche

Selbstverständlichkeit, sondern auch die humanitas erscheint als etwas

Ungreifbares und Abwesendes, schwebend zwischen einem "Nicht-bleiben-Können"

und einem "Den-Platz-nicht-aufgeben-Können".

Der rote Faden, der sich durch Heideggers Ausführungen

zieht, ist durch eine dreifache These gegliedert:

"Der Stein ist weltlos, das Tier ist weltarm, der Mensch ist weltbildend." Da

der Stein (das Leblose), dem jeglicher Zugang zu dem, was ihn umgibt, verwehrt

ist, schnell abgefertigt wird, kann Heidegger seine Untersuchung mit der

mittleren These beginnen, indem er unverzüglich das Problem angeht, was man

sich unter "Weltarmut" vorzustellen hat. Die philosophische Analyse ist hier

gänzlich auf die zeitgenössischen Untersuchungen der Biologie und Zoologie

gerichtet, im einzelnen auf diejenigen von Hans Driesch, Karl von Baer,

Johannes Müller und besonders auf diejenigen seines Schülers Jakob von Uexküll.

Nicht nur wird festgehalten, daß die Untersuchungen Uexkülls "zum

Fruchtbarsten gehören, was die Philosophie heute sich aus der herrschenden

Biologie zueignen kann". Darüber hinaus ist der Einfluß auf die Konzepte und

die Begriffe der Vorlesungen einschneidender, als es Heidegger selbst erkennt,

wenn er schreibt, daß sein Wortschatz zur Definition von Weltarmut des Tieres

nichts anderes ausdrückt, als was Uexküll mit den Begriffen Umwelt und Innenwelt

meint (Heidegger 1983, S. 383). Heidegger setzt das Enthemmende für

Uexkülls Definition von Bedeutungsträger und Merkmalträger und Enthemmungsring

für Umwelt. Uexkülls Wirkorgan entspricht Heideggers Fähigkeit

zu, die im Gegensatz zu einem einfachen mechanischen Mittel ein Organ

definiert. Das Tier ist in seinem eigenen Enthemmungsring eingeschlossen, der

wie bei Uexküll aus den wenigen Elementen besteht, die seine Wahrnehmungswelt

ausmachen. Deswegen kann das Tier wie bei Uexküll, "wenn es zu Anderem in

Beziehung kommt, nur auf solches treffen, was das Fähigsein ,angeht',

anläßt. Alles andere vermag im vorhinein nicht in den Umring des Tieres

einzudringen." (Heidegger 1983, S.369)

Aber gerade in der Interpretation der Beziehung

zwischen Tier und Enthemmungsring und in der Untersuchung des Wesens dieser

Beziehung weicht Heidegger von seinem

Vorbild ab, um eine Strategie zu erarbeiten, in welcher das Verständnis

von Weltarmut und menschlicher Welt

parallel voranschreitet.

Das Wesen des Tieres, das seine Beziehung zum Enthemmenden

definiert, ist seine Benommenheit. Heidegger spielt hier mit einer

wiederholten etymologischen Figur auf die Verwandtschaft der Begriffe benommen, eingenommen und Benehmen

an, die alle auf das Verb nehmen verweisen (aus der indoeuropäischen

Wurzel *nem mit den Bedeutungen von ,teilen', ,zuteilen'). Insofern das Tier

grundlegend benommen und vollständig eingenommen vom eigenen Enthemmenden ist,

kann es nicht wirklich handeln oder sich ihm gegenüber verhalten.

Es kann sich nur benehmen.

"Das

Benehmen als Seinsart überhaupt ist nur möglich aufgrund der Eingenommenheit

des Tieres in sich. Wir kennzeichnen das spezifische tierische

Bei-sich-sein, das nichts von einer Selbstheit des sich verhaltenden

Menschen als Person hat, diese Eingenommenheit des Tieres in sich, darin alles

und jedes Benehmen möglich ist, als Benommenheit. Nur sofern das Tier

seinem Wesen nach benommen ist, kann es sich benehmen. [...] Die Benommenheit

ist die Bedingung der Möglichkeit dafür, daß das Tier seinem Wesen nach in

einer Umgehung sich benimmt, aber nie in einer Welt." (Ebd., S. 347f.)

Als anschauliches Beispiel

der Benommenheit, die sich nie auf eine Welt hin öffnen kann, erwähnt

Heidegger ein bereits von Uexküll beschriebenes Experiment, in welchem eine

Biene im Laboratorium vor eine Schale voller Honig gehalten wird. Wenn man der

Biene, nachdem sie zu saugen begonnen hat, den Hinterleib abtrennt, fährt sie

ruhig fort zu saugen, während der Honig aus dem offenen Hinterleib herausfließt.

"Das zeigt

aber schlagend, daß die Biene in keiner Weise das Zuvielvorhandensein von

Honig feststellt. Sie stellt weder dieses fest noch auch nur - was noch näher

läge - das Fehlen ihres Hinterleibes. Von all dem ist keine Rede, sondern sie

treibt ihr Treiben weiter, gerade weil sie nicht feststellt, daß immer noch

Honig vorhanden ist. Sie ist vielmehr einfach

von dem Futter hingenommen. Diese Hingenommenheit ist nur möglich,

wo triebhaftes Hin-zu

vorliegt. Diese Hingenommenheit in dieser Getriebenheit schließt aber zugleich die Möglichkeit einer Feststellung des

Vorhandenseins aus. Gerade die Hingenommenheit vom Futter verwehrt dem

Tier, sich dem Futter gegenüberzustellen." (Ebd., S. 352f.)

An dieser Stelle fragt Heidegger über das Wesen der

Öffnung der Benommenheit selbst weiter und beginnt so, die Beziehung zwischen

Mensch und Tier fast wie eine Hohlform zu skizzieren. Auf was hin ist die Biene

geöffnet, was kennt das Tier, wenn es zum Enthemmenden in Beziehung tritt?

Heidegger hält fest, gleichsam mit den Komposita des

Verbs nehmen weiterspielend, daß man hier kein Vernehmen vorfindet,

sondern nur ein instinktives Benehmen, insofern dem Tier "die

Möglichkeit des Vernehmens von etwas als etwas genommen ist, und zwar

nicht jetzt und hier, sondern genommen im Sinne des ȟberhaupt nicht gegebem"

(ebd., S. 360). Das Tier ist insofern benommen, als ihm diese Möglichkeit

radikal genommen worden ist.

"Benommenheit des Tieres

besagt also einmal: wesenhafte Genommenheit jeglichen Vernehmens von etwas

als etwas, sodann: bei solcher Genommenheit gerade eine Hingenommenheit

durch ... Benommenheit des Tieres kennzeichnet also einmal die Seinsart,

gemäß der dem Tier in seinem Sichbeziehen auf anderes die Möglichkeit genommen

ist oder, wie wir sprachlich auch sagen, benommen ist, sich dazu, zu diesem

anderen, als dem und dem überhaupt, als einem Vorhandenen, als

einem Seienden, zu verhalten und sich darauf zu beziehen. Und gerade weil dem

Tier diese Möglichkeit, das, worauf es sich das Sich-nicht-Einlassen-auf... ist

ein Offensein vorausgesetzt. In all dem liegt: Bei der Weltlosigkeit des Steins

fehlt sogar auch die Bedingung der Möglichkeit der Weltarmut. Diese innere

Möglichkeit der Weltarmut - ein konstitutives Moment dieser Möglichkeit - ist

das triebhafte Offensein der benehmenden Hingenommenheit. Dieses Offensein

besitzt das Tier in seinem Wesen. Das Offensein in der Benommenheit ist wesenhafte

Habe des Tieres. Aufgrund dieser Habe kann es entbehren, arm sein, in

seinem Sein durch Armut bestimmt sein. Dieses Haben ist freilich kein Haben

von Welt, sondern das Hingenommensein an den Enthemmungsring - ein Haben

des Enthemmenden. Aber weil dieses Haben das Offensein für das Enthemmende

ist, diesem Offensein-für jedoch gerade die Möglichkeit des Offenbarhabens des

Enthemmenden als Seiendem genommen ist, deshalb ist diese Habe des Offenseins

ein Nichthaben, und zwar ein Nichthaben von Welt, wenn anders zur Welt Offenbarkeit

von Seiendem als solchem gehört." (Ebd., S. 391 f.)

Aus: Giorgio Agamben,

"Weltarmut", in: G.A., Das Offene. Der

Mensch und das Tier, Frankfurt 2003, S. 57-64

Neuer Absatz

Neuer Absatz

Tiere haben Verstand - Gryllos

[Odysseus im Gespräch mit der Zauberin Kirke (vgl. Odyssee

10), die seine Gefährten in Schweine verwandelt hat.]

1. Odysseus:

Was wir bisher besprochen haben, meine liebe Kirke, das habe ich, glaub ich,

verstanden und werde es wohl auch behalten. Nun würde ich gern noch von dir

erfahren, ob da auch Griechen unter den Leuten sind, die du aus Menschen in

Wölfe und Löwen verwandelt hast.

kirke: O

ja, sehr viele, mein liebster Odysseus. Aber warum fragst du das?

odysseus:

Weil es mir doch wahrlich unter den Griechen Ruhm und Ehren bringen würde, wenn

ich durch deine Gunst diese meine Kameraden wieder zu Menschen machen könnte. Und wenn ich es nicht zuließe, dass sie

ihrer Natur zuwider im Körper von Tieren stecken und bis zum Alter in einer so

elenden und schimpflichen Existenz dahinvegetieren.

kirke: Da

hört euch den Mann an! In seiner Torheit meint er, seine Ruhmesbegierde müsse nicht

nur ihm und seinen Gefährten, sondern auch Leuten, die ihn gar nichts angehen,

zum Unglück gereichen!

odysseus:

Einen neuen Zaubertrank mischst du mir, Kirke, diesmal mit Worten, mit denen

du mich verwirrst und vernebelst: Du würdest mich ja sicher schon dadurch zum

Tier machen, wenn ich es mir von dir einreden ließe, es wäre ein Unglück, wenn

einer aus einem Tier ein Mensch würde!

kirke:

Hast du nicht selbst schon ganz andere Verwandlungskünste durchgespielt, da du

das unsterbliche, nie alternde Leben mit mir verschmäht hast112 und

zu einer sterblichen Frau hinstrebst - die jetzt, das kann ich dir sagen, schon

eine alte Frau ist - durch tausend Nöte und Gefahren, nur um dadurch noch mehr

bewundert und gepriesen zu werden, als du es jetzt schon bist. Jagst du damit

nicht einem leeren Schattenbild nach statt eines wahren Glücks?

112

In der Odyssee ist es Kalypso. Odysseus lehnt das Leben mit ihr ab und

will nach Ithaka zu Penelope zurückkehren (Odyssee 5,203 ff.)

Odysseus: Na

gut, lass es sein, wie du willst, Kirke - was sollen wir uns immer wieder um

dieselben Dinge streiten? Aber lass diese Männer frei - tu es mir zuliebe.

KIRKE: Das geht nicht so einfach, bei Hekate." Das

sind ja keine Leute, über die man so einfach verfügen kann. Aber frag du

sie zuerst, ob sie überhaupt wollen.

Sagen sie nein, dann musst du mit ihnen diskutieren, du großer Redeheros, und

sie überreden. Falls du sie nicht überzeugst und sie besiegen vielmehr dich in

der Diskussion, dann musst du dir eingestehen, dass du, was dich und deine

Freunde angeht, die schlechteren Argumente gehabt hast.

Odysseus: Du

machst dich über mich lustig, selige Göttin. Wie könnten sie denn mir Rede und

Antwort stehen, solange sie Esel oder Schweine oder Löwen sind?

KIRKE: Keine Angst, du Ruhmsüchtigster von allen. Ich

will sie dir so vorführen, dass sie dich verstehen und mit dir reden können.

Noch besser: Einer wird doch genug sein, der dir im Namen aller Rede steht. Da, sprich

doch mit diesem [einem Schwein]!

Odysseus:

Aber wie soll ich ihn denn anreden, Kirke - wer war er denn unter den Menschen?

kirke:

Das ist doch egal. Nenne ihn Gryllos [Grunzer], wenn du willst. Ich lasse euch

jetzt allein, damit es nicht so aussieht, als spräche er mir zuliebe gegen

seine Überzeugung.

2. GRYLLOS:

Hallo, Odysseus!

Odysseus:

Hallo, Gryllos, wie geht's?

Gryllos:

Was möchtest du denn fragen?

ODYSSEUS: Ich weiß, dass ihr Menschen gewesen seid,

und ich bemitleide euch alle, die ihr in diesem Zustand seid, aber natürlich

tut ihr mir vor allem leid, die ihr Griechen wart und nun in dieses Elend

geraten seid. So habe ich nun Kirke darum gebeten, jeden von euch, der will, zu befreien

und wieder in seine frühere Gestalt zurückzuverwandeln und mit uns ziehen zu

lassen.

GRYLLOS: Stop, Odysseus - kein Wort mehr davon. Du imponierst

uns allen hier gar nicht. Du galtest als ein wunder wie schlauer Mann, der die

ganze Menschheit an Klugheit übertrifft." Aber das ganz zu Unrecht. Fürchtest

du dich doch nun vor der Versetzung aus einem schlechten in einen besseren

Zustand - und das kapierst du nicht. Gerade wie Kinder sich vor den Arzneien

der Ärzte scheuen und vor ihren Schulstunden Reißaus nehmen - was beides sie

doch aus kranken und törichten Geschöpfen zu gesünderen und vernünftigeren machen

würde -, gerade so sträubst du dich davor, ein anderer zu sein. Nun aber bist

du nur mit Zittern und Zagen mit Kirke zusammen und hast Angst, sie würde dich

unversehens in ein Schwein oder einen Wolf verwandeln. Und du

willst uns, die wir hier in reichstem Überfluss leben, überreden, das alles aufzugeben

und mitsamt den guten Gaben auch ihre Spenderin zu verlassen und mit dir auf

und davon zu gehen - wieder zu Menschen geworden, diesen mühseligsten aller Geschöpfe!

Odysseus: Du

scheinst mir, mein lieber Gryllos, mit diesem Zaubertrank nicht nur die

Gestalt, sondern auch den Verstand verloren zu haben und dafür mit

widersinnigen und total abwegigen Vorstellungen angesteckt zu sein. Oder hast

du von jeher Freude an dieser säuischen Lebensweise gehabt, und das hält dich

an diesen Körper gebannt?

gryllos:

Nichts davon, o König der Kephallenier." Willst du aber lieber diskutieren als

diffamieren, dann werde ich dich rasch überzeugen, dass wir

ganz mit Recht diesen Zustand dem früheren vorziehen - wir kennen ja

schließlich beide Lebensformen.

Odysseus:

Also los, ich bin begierig, dich zu hören.

3. Gryllos:

Und ich, mit dir zu reden. Wir sollten mit den Tugenden anfangen, auf die ihr, wie wir sehen, euch so

viel einbildet - als ob ihr die Tiere an Gerechtigkeit, Klugheit, Tapferkeit

und allen anderen Tugenden weit übertreffen würdet. Jetzt gib mir Antwort, du weisester aller Männer! Ich

hörte dich einmal, wie du Kirke vom Land der Kyklopen erzählt hast. Obwohl man

dort gar nicht pflügt und sät, ist es von Natur aus so fruchtbar und ergiebig,

dass es von selbst alle Arten von Früchten hervorbringt. Welches Land schätzt

du nun höher ein, dieses oder das steinige Ithaka, das nur Ziegen nährt und den

Bauern für ihre viele Arbeit und große Anstrengung nur mageren und kümmerlichen

Ertrag bringt, kaum der Mühe wert? Aber werde mir nicht böse, wenn du dich aus

patriotischen Gefühlen verpflichtet fühlst, eine Antwort zu geben, die gegen

die augenscheinliche Wirklichkeit spricht.

ODYSSEUS: Ich habe keinen Grund zu lügen. Freilich

schätze und liebe ich vor allem mein Vaterland und meinen Heimatboden, das

andere Land aber muss ich loben und bewundern.

gryllos: Da

haben wir also folgendes festgestellt: Der weiseste aller Menschen ist der

Ansicht, man könne das eine rühmen und billigen, ein anderes aber wählen und

lieben. Du hast damit aber auch, so will ich einmal annehmen, eine Antwort über

die Seele gegeben. Das gleiche gilt für sie wie für das Land. Die bessere ist

diejenige, welche die Tugend ohne Bearbeitung als eine spontan wachsende Frucht

hervorbringt.

ODYSSEUS: Ja, auch das will ich dir zugeben.

gryllos: Damit gibst

du auch zu, dass die Seele von Tieren für die Ausübung der Tugend von Natur aus

besser geartet und vollkommener ist. Denn ohne Geheiß und Belehrung - wie das

unbesäte und ungepflügte Land - bringt die Seele des Tieres von Natur aus die

Tugend hervor und lässt sie wachsen, wie sie für jede Kreatur passend ist.

Odysseus:

Und was soll das für eine Tugend sein,

Gryllos, die Tiere haben?

4. Gryllos:

Welche Tugend, müsste man fragen, findet sich bei ihnen nicht noch viel

mehr als beim weisesten aller Menschen? Betrachte

nur bitte zuerst die Tapferkeit, auf

die du so stolz bist, dass du dich nicht schämst, ein tollkühner Draufgänger

und der Städtezerstörer genannt zu werden. Dabei hast du Spitzbube nur durch

Lug und Trug Menschen vernichtet," die nur eine geradlinige und

ehrliche Kriegführung kannten und nichts wussten von betrügerischen

Machenschaften. Deine skrupellose Tücke hast du nun glorifiziert mit dem Namen

der Tugend - die doch mit solch ränkevoller Schlauheit ganz und gar nichts

gemein hat. Die Kämpfe der Tiere untereinander wie auch gegen euch Menschen sind frei

von aller List und allen Tricks. Offen

und frei vertrauen sie bloß auf ihre angeborene Kraft, wenn sie sich zur Wehr

setzen. Kein Gesetz ruft sie dazu auf, sie fürchten sich nicht vor der Strafe

für Deserteure.

Ihrer Natur nach scheuen sie sich vor dem Unterliegen,

daher halten sie aus bis zum Äußersten und bewahren ihren Kampfgeist

unerschütterlich. Denn wenn sie auch ihren Körperkräften

nach überwunden sind, geben sie sich nicht besiegt, sondern kämpfen bis zu

ihrem letzten Atemzug. Oft kommt es vor, dass sich bei sterbenden Tieren die

Kampfeswut in ein Glied des Körpers zurückzieht und sich dort konzentriert, dem

Mörder widersteht in wilder und grimmiger Bewegung, bis sie so wie ein Feuer

schließlich ganz schwindet und verlöscht.

Bei Tieren gibt es auch kein Bitten und Flehen um

Pardon oder ein Eingeständnis der Niederlage. Kein Löwe wird aus Feigheit Sklave

eines Löwen, kein Pferd Knecht eines anderen so wie ein Mensch, der sich

bereitwillig mit der Knechtschaft abfindet, deren Name ja mit dem der Feigheit

verbunden ist. Wurden

Tiere durch Fallen gefangen, dann weisen die schon erwachsenen jede Nahrung

zurück, halten den Durst aus, weil sie lieber tot als in Knechtschaft sein

wollen. Die Jungen aber, die noch klein oder nicht flügge sind und eben wegen

ihres Alters noch zart und leicht beeinflussbar sind, werden durch allerlei

betrügerische Lockmittel und Spielereien kirre gemacht und gewöhnt an

unnatürliche Genüsse und Lebensweisen, bis sie mit der Zeit so saft- und

kraftlos sind, dass sie sich die sogenannte Domestikation geduldig gefallen

lassen - dabei werden sie nur verweichlicht und ihres natürlichen Elans

beraubt. All dies zeigt klar genug, dass die Tiere von Natur aus mit

Kühnheit und Tapferkeit ausreichend begabt sind.

Beim Menschen ist diese Art von Herzhaftigkeit eher nicht von Natur aus

gegeben. Das kannst du, Odysseus, mein Bester, klar

aus folgendem erkennen: Bei den Tieren ist Kraft und Stärke gleichmäßig auf beide Geschlechter

verteilt. Das weibliche gibt dem männlichen nichts nach, weder in den Mühen um

den Lebensunterhalt noch bei der Verteidigung ihrer Jungen. Du hast doch sicher schon von der Sau von Krommyon

gehört, die, obwohl von weiblichem Geschlecht, dem Theseus ziemliche

Mühe gemacht hat. Und die berühmte Sphinx hätte nichts gehabt von ihrer

Ranküne, als sie da auf dem Berg Phikion bei Theben saß und Rätsel und

Verwirrsprüche ersann, wenn sie nicht mit ihrer Stärke und Kühnheit die

Thebaner in ihrer Gewalt gehabt hätte. Dort in der Gegend lebte auch der

Teumessische Fuchs, eine Füchsin, ein schreckliches Untier, und nahe dabei

soll auch die Pythonschlange gehaust haben, die sich mit Apollon einen Kampf

lieferte um den Orakelsitz von Delphi. Die Stute Aithe nahm euer König

[Agamemnon] von dem Herrscher von Sikyon an, der sich damit von der Teilnahme

am Feldzug gegen Troja freikaufte. Agamemnon tat klug daran: Er zog

einem feigen Mann ein tüchtiges, sieggewohntes Pferd vor. Du selbst hast sicher schon öfters gesehen, wie bei Panthern

und Löwen die weiblichen Tiere den männlichen an Mut und Stärke keineswegs

nachstehen. Aber deine Frau - während du fort bist im Krieg, sitzt sie zu Hause

hinterm Ofen und macht es nicht einmal so wie die Schwalben, dass sie die

abwehrt, die es auf sie und ihr Haus abgesehen haben. Und das obwohl sie doch

eine Spartanerin ist. Was soll ich da noch von Frauen in so verweichlichten

Ländern wie Karien oder Maeonien [in Kleinasien] erzählen?

Aus dem bisher Gesagten geht schon zur Genüge hervor,

dass den Männern die Tapferkeit [als allgemein menschliche Tugend] nicht

einfach von der Natur mitgegeben worden ist. Sonst müssten auch die Frauen ein

gleiches Maß an Tapferkeit besitzen. Demnach ist eure Tapferkeit eine

Folge des Zwangs der Gesetze, kein freiwilliger Entschluss. In sklavischer

Unterwerfung unter Konventionen, Kritik und die Vorurteile und Meinungen

anderer übt ihr eure sogenannte Mannhaftigkeit aus. Und wenn ihr Gefahren auf euch nehmt, dann nicht, weil

ihr sie mit Bravour bestehen wollt, sondern weil ihr euch noch mehr davor

fürchtet, was sonst passieren würde. Es ist gerade so, wie wenn einer eurer

Kameraden als erster aufs Schiff kommt und sich gleich an das leichte Ruder

stellt, nicht weil er sich nichts dabei denkt, sondern weil er das schwerere

fürchtet und vermeiden möchte. So ist derjenige, der Schläge aushält, um keine

Wunden zu bekommen und sich gegen den Feind wehrt, um Martern oder dem Tod zu

entgehen [bei Desertion], nicht beherzt und tapfer gegenüber der einen, sondern